ЮУрГУ в годы Великой Отечественной войны

История Южно-Уральского государственного университета уникальна. Рожденный в годы войны, он преодолел несколько трансформаций, пережил серьезнейшие потрясения, охватившие страну, и превратился из технического института в национальный исследовательский университет. Путь, пройденный вузом, дает богатейший материал для проведения широкого спектра мероприятий, отражающих участие студентов, преподавателей и сотрудников в Великой Отечественной войне, демонстрирующих вклад технического вуза в Великую Победу.

Южный Урал в «роковые сороковые» сыграл особую роль в экономической, научной, культурной жизни страны. В начале 1940-х население Челябинской области насчитывало 1,8 миллиона человек. Свыше 320 тысяч жителей региона стали участниками боевых действий, более 158 тысяч из них погибли, умерли от ран, пропали без вести.

Поскольку Южный Урал, в силу своего геополитического расположения, стал в годы войны глубоким тылом, сюда уже с конца июня 1941 года стали прибывать эшелоны с промышленным оборудованием и людьми. С начала войны в регион было перевезено свыше 325 промышленных предприятий. Челябинск получил новое неофициальное название – Танкоград. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) стал основой для создания комбината по производству танков, на его производственных площадках разместились: Ленинградский Кировский завод, Харьковский завод № 75, Ленинградский машиностроительный завод № 174 имени Ворошилова, Московский завод «Динамо» имени Кирова, Воронежский завод резинопаронитовых изделий, Харьковский станкостроительный завод имени Молотова. Из Сталинграда в Челябинск был эвакуирован механический институт. К апрелю 1942 года на территории Челябинской области нашли приют более 400 тысяч человек, эвакуированных из европейской части территории СССР, приехавших из Казахстана и Средней Азии.

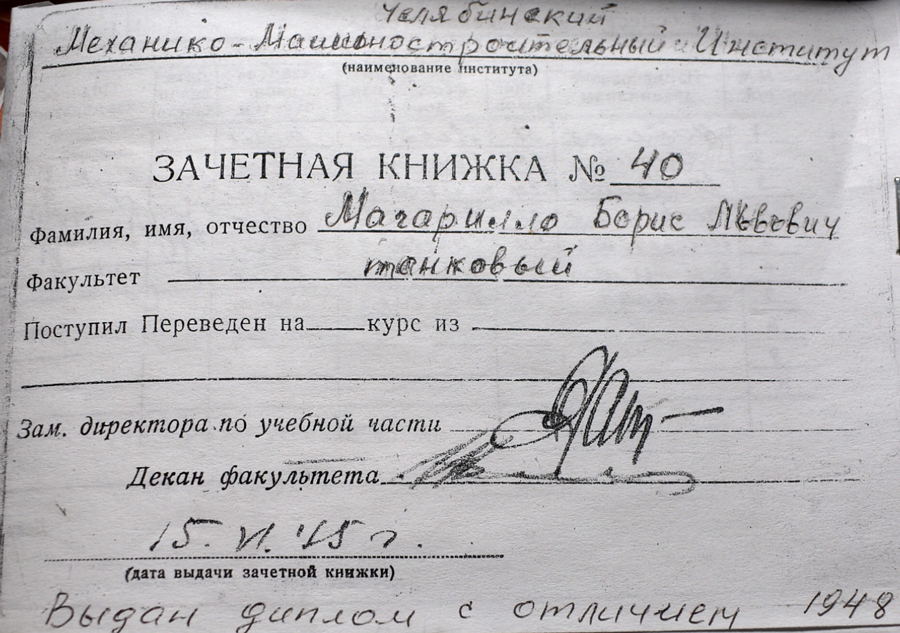

Именно в это тяжелое военное время и началось формирование Челябинского механико-машиностроительного института (ЧММИ), превратившегося впоследствии в хорошо известный в Советском Союзе и за его пределами легендарный Челябинский политехнический институт (ЧПИ). Создание вуза было продиктовано в первую очередь острой нехваткой инженерных кадров в машиностроительной промышленности страны и региона.

Второго ноября 1943 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление № 1201-361с «О мероприятиях по улучшению подготовки инженерно-технических кадров для предприятий танковой промышленности». В нем, в частности, было сказано: «1. Разрешить Наркомтанкопрому: а) организовать в 1943 году Челябинский механико-машиностроительный институт с размещением его в городе Челябинске в помещениях, занимаемых в настоящее время Сталинградским механическим институтом». 15 декабря 1943 года был подписан приказ № 1 по Челябинскому механико-машиностроительному институту: «В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 1943 г. об организации в г. Челябинске механико-машиностроительного института народного комиссариата танковой промышленности я, Гришин Петр Алексеевич, вступил с 15 декабря 1943 г. в исполнение обязанностей директора Челябинского механико-машиностроительного института (ЧММИ) НК танковой промышленности…».

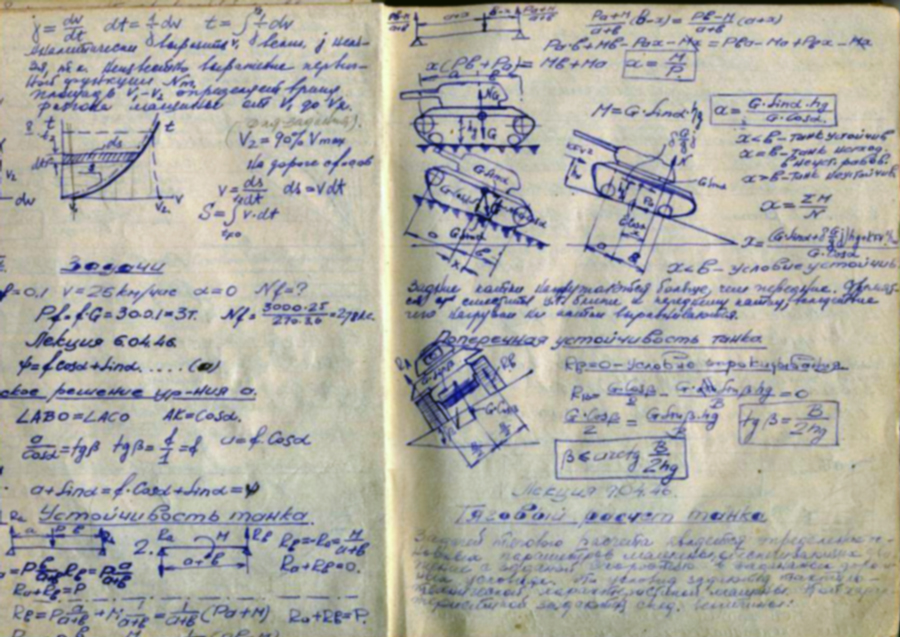

Первоначально в институте были открыты два факультета – механико-технологический и танковый, в составе которых созданы 24 кафедры. Уже в 1944 году танковый факультет переименовали в факультет колесно-гусеничных машин. На механико-технологическом факультете велась подготовка специалистов по технологии машиностроения, кузнечно-прессовым машинам, обработке металлов давлением, сварочным машинам и сварочному производству.

Такая структура вуза во многом обусловливалась задачами, которые он должен был решать, и ресурсами, которыми он реально располагал на момент своего создания. Уже в декабре 1943 года начался первый набор студентов и перевод студентов-старшекурсников из Сталинградского механического института в ЧММИ. Набор осуществлялся по специальностям «Танкостроение», «Двигатели внутреннего сгорания», «Технология производства танков». Он проходил без вступительных экзаменов, под руководством профессора В.А. Добровольского.

Одной из первых кафедр, созданных в Челябинском механико-машиностроительном институте, была кафедра металловедения и технологии металлов. К числу старейших в вузе относилась и кафедра танков, основанная в декабре 1943 года – на тот момент ее единственным штатным преподавателем был профессор Е.И. Милославский.

Учебные занятия начались в феврале 1944 года, к этому времени было набрано 340 студентов. Среди слушателей первого набора – будущий декан автотракторного факультета Л. Анискин, будущий профессор кафедры автомобилей и тракторов Б. Пинигин, недавно вернувшиеся с фронта Л. Дегтярев, Е. Перепелицын, В. Хохлов…

Первая факультетская лаборатория технических измерений размещалась в сарае с печным отоплением, а первая лаборатория сварки – в кладовой школьного здания. В течение первого учебного года на кафедрах института работали 58 преподавателей. Многие из них были направлены на преподавательскую работу по решению обкома партии из ЧИМЭСХ и ЧГПИ, а также с Кировского завода. Так, в 1944 году в ЧММИ пришел А.И. Клочков, который в дальнейшем стал деканом автотракторного факультета и более 25 лет заведовал кафедрой общей химии.

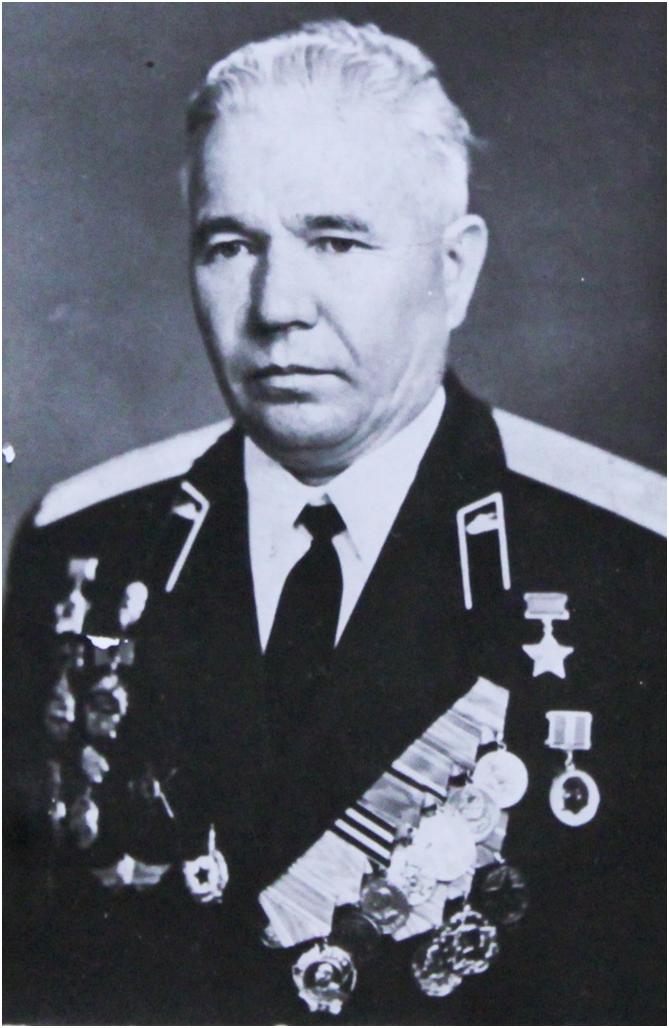

Приказом № 156 от 26 сентября 1944 года по Челябинскому механико-машиностроительному институту на должность заведующего кафедрой «танков» с окладом 1500 рублей был зачислен главный конструктор танков Кировского завода, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий Н.Л. Духов.

Николай Леонидович Духов (1904–1964) – главный конструктор танкового производства Кировского завода (Ленинград), один из создателей тяжелых боевых машин, самоходных установок, знаменитого Т-34. С осени 1944 года читал лекционный курс студентам, консультировал дипломников, заведовал кафедрой, был председателем государственной экзаменационной комиссии, членом первого совета ЧММИ. В сентябре 1945 года за большой вклад в создание танков и совершенствование их конструкции был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В последующие годы научная и организационно-производственная ориентация Николая Леонидовича несколько изменилась: вместе с талантливейшими учеными страны он решал сложнейшие проблемы создания атомного оружия. В 1949 году за работы, связанные с изготовлением и проведением испытаний первой советской атомной бомбы, генерал-майор Н.Л. Духов был награжден второй Золотой звездой Героя Социалистического Труда, ему присвоили звание лауреата Сталинской премии первой степени. В 1951 году за выдающиеся заслуги по производству новых зарядов ему была присуждена еще одна Сталинская премия. В январе 1954-го за участие в разработке и испытании первой водородной бомбы Н.Л. Духов награжден третьей Золотой звездой. В 1960 году ему была присуждена Ленинская премия. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных премий СССР, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР работал в вузе с 1944 по 1947 год и остался в истории ЮУрГУ как родоначальник подготовки специалистов танкового профиля, выдающийся ученый.

Первых студентов-дипломников ЧММИ консультировал главный конструктор Кировского завода Ж.Я. Котин.

Жозеф Яковлевич Котин (1908–1979) – конструктор танков, генерал-полковник, инженер, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда. Окончил Военно-техническую академию имени Ф.Э. Дзержинского. Под его началом разрабатывались первые отечественные тяжелые танки, в том числе знаменитый КВ. Во время войны как главный конструктор танкового завода и заместитель наркома танковой промышленности возглавлял работы по созданию тяжелых танков КВ-8 и КВ-1С, КВ-85, ИС-1 и ИС-2, а также выполненных на их базе тяжелых самоходных артиллерийских установок СУ-152 и ИСУ-152, ИСУ-122. После войны под руководством Ж.Я. Котина были созданы трелевочный трактор КТ-12 и колесный трактор К-700. Жозеф Яковлевич дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР (в 1946–1950 и 1966–1970 годах), был удостоен четырех Государственных премий. Среди наград талантливого конструктора – четыре ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, Красного Знамени.

19 февраля 1944 года вопрос о Челябинском механико-машиностроительном институте слушался на заседании бюро Челябинского областного комитета ВКП(б). В целях развертывания работы создаваемого ЧММИ бюро постановило:

«1. Обязать горисполком т. Павлова:

а) предоставить к 15 февраля 1944 г. ЧММИ 1-й этаж здания 52-й школы для организации учебных занятий института сроком по 1 июля 1944 г.;

б) закрепить за институтом здание бывшей железнодорожной школы № 4 в качестве учебного корпуса, по его освобождению Сталинградским механическим институтом;

в) закрепить за институтом квартиры, освобождаемые профессорско-преподавательским составом Сталинградского института в связи с реэвакуацией в Сталинград;

г) выделить к 1 сентября т. г. 8 квартир из фонда городской жилплощади для размещения прибывающего профессорско-преподавательского состава организуемого института.

2. Облисполкому:

а) выделить до 15 апреля т. г. для нужд института 30 ящиков оконного стекла;

б) выделить институту для организации подсобного хозяйства 20 тонн картофеля, 700 кг гороха, 500 кг проса, 1800 кг овса и овощных семян различных культур на 8 га.

1.Просить Наркомтанкопром т. Малышева:

а) выделить в 1 квартале т. г. для организуемого института следующий транспорт:

1)грузовых автомашин ЗИС-5 – 1

2)легковых автомашин – 1

3)тракторов “Сталинец-60” (дизельмотор) – 1

4)тракторов НАТИ – 1.

б) обязать начальника Танкоснаба т. Магарилло принять на полное материально-техническое и бытовое снабжение ЧММИ и не позднее 1 марта 1944 г. выделить 200 комплектов постельных принадлежностей, считая в комплекте наволочек – 2, простыней – 2, подушек – 2, матрацев – 1, одеял – 1.

в) обязать начальника Танкоснаба т. Магарилло выделить к 1 марта 1944 г. материалы, необходимые для ремонта учебного помещения, согласно приложению № 1.

4. Обязать облторготдел тов. Горева выделить для создаваемого института необходимое учебное оборудование (согласно приложению № 2).

5. Обязать областного прокурора т. Шляева принять необходимые меры к освобождению к 1 мая т. г. учебного здания бывшей железнодорожной школы № 4 от жильцов, не имеющих отношения к институту.

6. Принять к сведению заявление директора Кировского завода т. Зальцмана о том, что:

а) инженерно-технические работники Кировского завода, указанные в приложении № 3, будут переведены на научно-педагогическую работу в Челябинский механико-машиностроительный институт;

б) инженерно-техническим работникам, указанным в приложении № 4, предоставляется возможность в порядке совместительства вести педагогическую работу в институте;

в) рабочие и служащие в количестве 70 человек, зачисленные студентами Челябинского механико-машиностроительного института, освобождаются от работы на заводе с передачей их личных дел институту;

г) в целях обеспечения учебного процесса и укомплектования лабораторий Кировский завод выделяет станочное и лабораторное оборудование согласно приложению № 5;

д) для обеспечения профессорско-преподавательского состава через УРС Кировского завода выделяется в 1 квартале т. г. промтоваров (одежда, обувь) на 20 человек;

е) один из объектов планового жилищного строительства Кировского завода на 7 участке, выполняемый Стройтрестом № 22, предназначается под студенческое общежитие на 250 мест и передается институту.

7. Обязать Стройтрест № 22 т. Шильдкрот производство работ по строительству дома Кировского завода, предназначенного, согласно заявлению директора завода т. Зальцмана, под общежитие студентов на 250 мест, закончить до 15 июля 1944 г.».

Уже в 1945 году несколько руководителей Кировского танкового завода – Н.Л. Духов, Ж.Я. Котин, И.М. Зальцман – были включены в состав ученого совета ЧММИ.

Исаак Моисеевич Зальцман (1905–1988) – организатор производства танков на Урале, генерал-майор инженерно-танковой службы, Герой Социалистического Труда. Родился в Подольской губернии. Окончил Одесский индустриальный институт. Работал сменным мастером на заводе «Красный путиловец» в Ленинграде. В 1938 году назначен директором Кировского завода. Сумел запустить массовое производство танков КВ. Провел эвакуацию Кировского завода в Челябинск, где в кратчайшие сроки развернул производство тяжелых танков. В феврале 1942-го назначен директором танкового завода № 183. С 1 июля 1942 по 28 июня 1943 года занимал должность народного комиссара танковой промышленности. Затем вернулся на пост директора Кировского завода в Челябинске, которым руководил до 1949-го. Один из организаторов создания Челябинского механико-машиностроительного института.

Летом 1944 года в ЧММИ состоялся первый выпуск инженеров по специальности «Танки и танковые двигатели». Первый диплом инженера-механика был вручен С.П. Павлову, второй – А.П. Пескову. Всего же тогда институт выпустил семь инженеров по трем специальностям: «Технология машиностроения», «Литейное производство», «Танки и танковые двигатели».

В 1944/1945 учебном году в Челябинском механико-машиностроительном институте обучалось уже 648 человек, окончили вуз 15. На следующий год студентов было уже 669, выпускников – 18. В 1945-м число преподавателей и студентов возросло до 1119 человек. Научные сотрудники института оказывали посильную помощь Кировскому заводу, Миасскому автомобильному, Челябинским электродному, абразивному, металлургическому заводам.

Новорожденный вуз столкнулся со множеством организационных проблем. Главной из них на долгие годы стала нехватка учебных площадей. В 1943–1944 годах учебные занятия проходили в нескольких зданиях, расположенных в разных концах города.

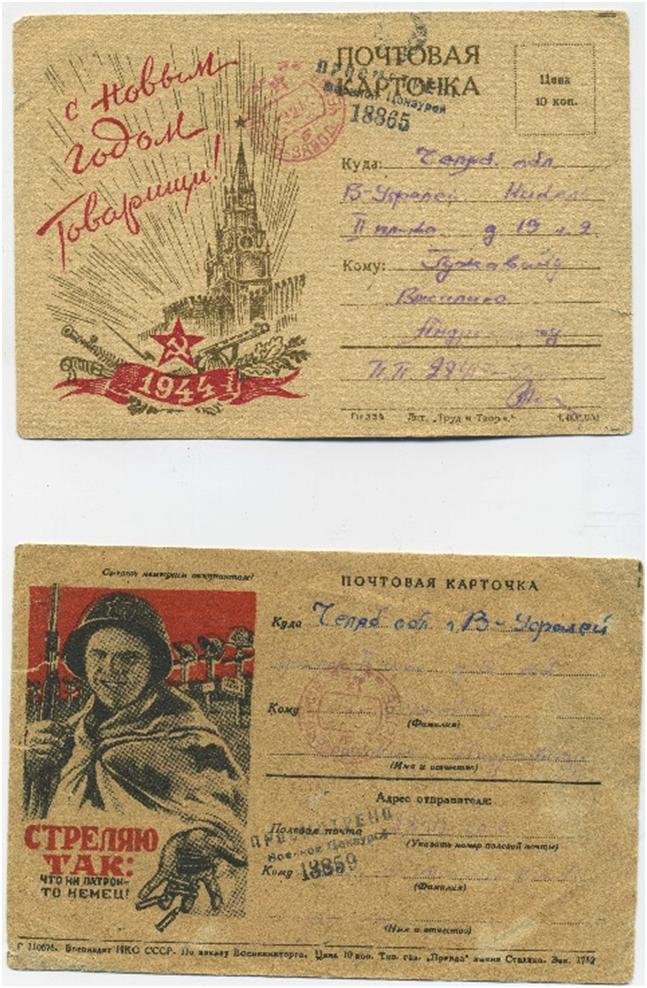

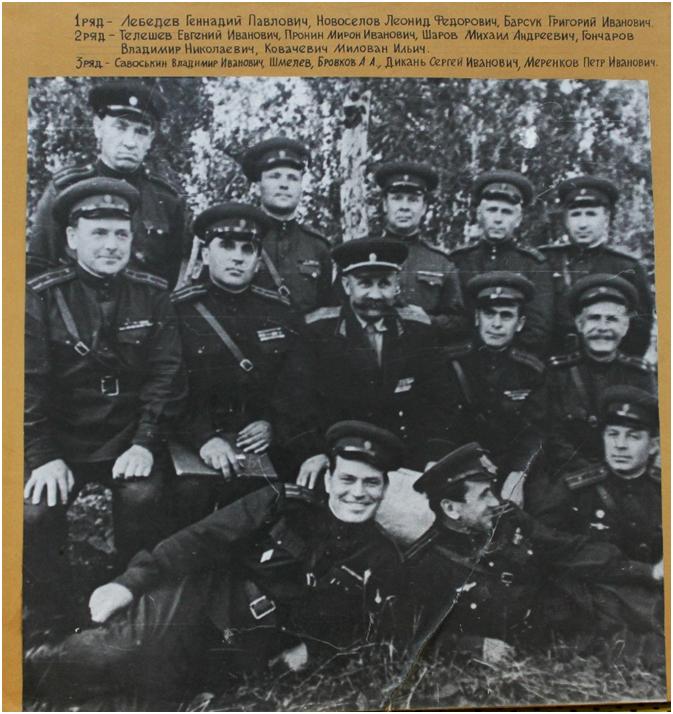

В первые послевоенные годы в жизни института, как и в жизни всей страны, произошли заметные перемены. Возросло число студентов, преподавателей, появились новые кафедры; в вуз, чтобы учиться и учить, пришли демобилизованные участники Великой Отечественной войны. Анна Акимовна Коколева, работавшая секретарем партийной организации ЧММИ в 1945–1947 годах, вспоминала: «Их сразу стали называть “отечественники”. Многие еще носили военные гимнастерки и шинели, большинство из них были членами партии. В студенческой среде фронтовики отличались высоким уровнем политической сознательности и ответственным отношением к учебе. Среди них можно назвать В.П. Новоселова, Б.Г. Кульневича, А.К. Тащева, В.П. Антропова, А.А. Голикова, В.В. Гужавина».

В 1949 году в институте обучалось 129 фронтовиков, 51 из них был орденоносцем. Многие из тех, кто прошел войну, окончили институт с отличием и пополнили профессорско-преподавательский состав института. Фронтовиком был первый ректор ЧПИ А.Я. Сычев, 22 года возглавлял вуз участник Великой Отечественной войны В.В. Мельников.

Военная подготовка в ЧММИ была введена уже в феврале 1944 года. Основателями военной кафедры стали фронтовики, боевые генералы. Сегодня это Военный учебный центр, единственный в области. Он готовит офицеров, сержантов и солдат запаса. Более 50 тысяч студентов, окончивших ЮУрГУ, получили военную специальность.

В 1946 году был осуществлен первый набор на вечерний факультет ЧММИ. Большинство традиций, возникших в институте в военные и первые послевоенные годы, заложены приехавшими на работу в новый челябинский вуз выпускниками московских, ленинградских, харьковского, сталинградского и многих других институтов и университетов.

Приказ № 98

По Челябинскому механико-машиностроительному институту. От 7 июля 1944 г.

С 28 июня по 11 июля 1944 года по всему Советскому Союзу проводится 4 профсоюзно-комсомольский кросс, являющимся важным оборонно-физкультурным мероприятием, особенно в дни отечественной войны, когда каждый советский гражданин в ……… должен быть готов пополнить ряды Красной Армии и стать на защиту нашей Социалистической Родины.

Среди преподавателей и ученых, родившихся или учившихся в Ленинграде, а также сражавшихся за его освобождение, а впоследствии положивших начало научным школам вуза, можно назвать более восьми десятков имен – О.А. Бакши, А.Г. Бургвиц, И.И. Вибе, И.С. Голубых, Н.С. Двораковский, Н.Л. Духов, Н.Д. Кузьмина, В.А. Лифанов, В.В. Мельников, А.Н. Морозов, Б.Я. Пейсахов, Г.Д. Реш, Л.Р. Сильченко, А.И. Сконечный, М.Л. Цепушелова, П.В. Черногоров, Г.С. Черноруцкий…

Связь университета с Северной столицей продолжает и поисковый отряд ЮУрГУ, который проводит ежегодные исследовательские работы в Ленинградской области в районе Синявинских высот – местах, где Волховский фронт прорвал блокаду.

26 апреля 1949 года вышло постановление Совета Министров СССР № 1671 за подписью И.В. Сталина об организации в 1951 году Челябинского политехнического института (ЧПИ) на базе ЧММИ путем его объединения с Челябинским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ), нынешним Южно-Уральским государственным аграрным университетом.

Однако примерно через год это решение пересмотрели: согласно приказу от 23 июня 1950 года ЧИМЭСХ сохранял статус самостоятельного вуза, а Челябинский механико-машиностроительный институт реорганизовывался в Челябинский политехнический институт.

Таким образом, можно выделить три основных направления деятельности ЧММИ в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Во-первых, это подготовка инженерных кадров для ведущих предприятий военно-промышленного комплекса СССР. Во-вторых, это решение сложных технологических проблем, большинство из которых было связано с производством различных видов оружия, необходимого советским вооруженным силам в годы войны. В-третьих, это организация учебного процесса и воспитательной работы. Несмотря на то, что в первые годы вузу пришлось работать в тяжелейших условиях военного и послевоенного времени, сталкиваясь с множеством трудностей, большинство из них удалось успешно преодолеть.

Статью подготовили профессор кафедры отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ Игорь Сибиряков и заведующий музейно-образовательным комплексом вуза Надежда Иванова

Фото предоставлены Музеем истории ЮУрГУ

Литература

1. Архив ЮУрГУ. Ф. № 1392 (р). Оп. 1. Д. 1.

2. Добрые дела. Из истории ЧММИ – ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ. Составители Пилецкая К. В., Речкина Е. И. Посвящается пятидесятилетию Великой Победы народов над фашизмом. Челябинск, 1999. 131 с.

3. Из одного металла льют …. Политехники на фронте и в тылу Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Челябинск: Изд-во «Цицеро», 2008. 504 с.

4. История ЮУрГУ в документах и материалах. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 416 с.

5. «Мы – с Автотракторного факультета….» к 60-летию автотракторного факультета ЮУрГУ. Челябинск, 2003. 368 с.

6. Научные школы ЮУрГУ. История развития. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. 600 с.

7. Н.О. Иванова, И.В. Сибиряков. Челябинский механико-машиностроительный институт в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы // Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. С. 380–387.

8. «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…». Воспоминания политехников, прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Челябинск: Изд-во «Цицеро», 2005, 406 с.

9. ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 9. Д. 234; Ф. Р-1392. Оп. 1. Д. 2.

10. Политехнические кадры, 1968. 18 декабря.

11. Тулинский С. В. Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола. Челябинск, 1979. 51 с.

12. Тулинский С. В. Южно-Уральский государственный университет. 1943–2003: ист. очерк. Челябинск, 2003. 270 с.

13. Шмыров Б.Д. Зальцман Исаак Моисеевич. Легендарный директор легендарного Танкограда. Челябинск, Изд-во «Абрис», 2007. 272 с.

14. Южно-Уральский государственный университет (Золотые страницы истории). Екатеринбург, 2008. 476 с.

15. Южный Урал. Век двадцатый // И.В. Сибиряков. Челябинский механико-машиностроительный институт в годы войны и в первые послевоенные годы. С. 252–267.